Coworking-Konzepte sind aus zweierlei Hinsicht gerade eines der spannendsten Themen: erstens zeigen Sie neue Arbeitsmodelle auf und zweitens zeigen Coworking-Spaces am eigenen Beispiel, wie kollaborative Arbeit und Wirtschaft aussehen kann. Es ist zwar etwas zu weit gegriffen Coworking-Spaces als commons zu bezeichnen aber es geht in die Richtung – die Gemeinschaft ist das Geschäftsmodell:

Ihre Geschäftsmodelle unterscheiden sich stark von anderen Unternehmen. Eine kollaborative Atmosphäre zwischen ihnen und ihren Mitgliedern basiert auf gegenseitigem Vertrauen und nicht das maximale Ausquetschen des Feldes, das sie bestellen.

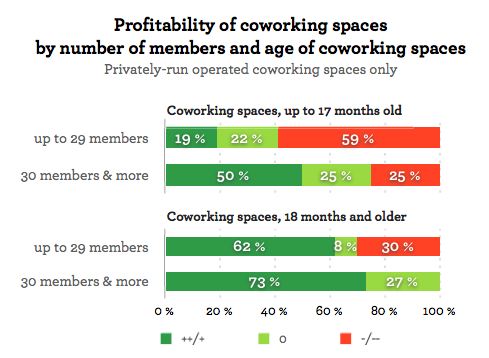

Das Branchenmagazin Deskmag hat vor einigen Tagen eine Umfrage ausgewertet, bei der es um die Frage ging, ob Coworking-Spaces profitabel arbeiten können, auch wenn Sie den Gemeinschaftsgedanken in den Vordergrund stellen. Die Ergebnisse sehen so aus:

Im Schnitt erreichen 40% aller Coworking Spaces nach eigener Aussage die Gewinnzone über den Spacebetrieb. Diese Zahl verdeckt allerdings zentrale Besonderheiten. Nur die wenigsten Unternehmen erzielen in den ersten Monaten ihrer Existenz bereits Gewinne. Für eine junge Industrie, wie die der Coworking Spaces, ist diese simple Gesetzmäßigkeit umso bedeutender. Schließlich startete die Hälfte(!) aller Coworking Spaces weltweit erst in diesem Jahr.

(…)

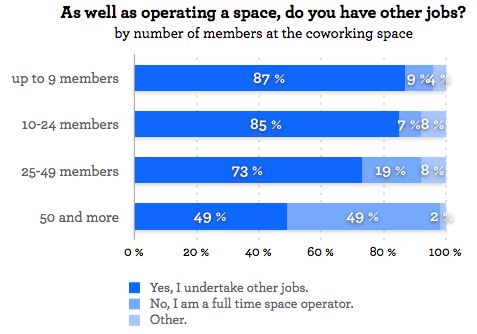

Außerdem gehen 74% (!) aller Betreiber neben dem Management ihres Coworking Spaces einem weiteren Job nach. Wie bei vielen Coworkern besitzen die positiven Auswirkungen auf ihren eigentlichen Beruf vermutlich ebenfalls eine starken Einfluss auf die Entscheidung, in einem Coworking Space zu arbeiten. Nur mit dem Unterschied, dass ihnen der Space gleich gehört.

Einer gewohnten Logik folgend gilt aber auch bei Coworking-Spaces: Je größer, desto erfolgreicher. Während die meisten kleinen Betreiber den Space für sich selbst ähnlich nutzen, wie die zahlenden Kunden – als Arbeitsplatz für andere Tätigkeiten, sind Spaces mit 50 und mehr Mitglieder meist als profitable Betriebe in Vollzeit zu betreiben.

Interessant ist aber, dass viele Betreiber eines Coworking-Space die eigenen Jobs nie aufgeben, sondern sich mehr oder weniger einen eigenen Coworking-Space passend zu den eigenen Bedürfnissen gestalten und aufbauen. Eigentlich sind viele der Betreiber selbst nichts anderes als ihre Kunden:

Ein guter Coworking Space ist um die Jobs seiner Mitglieder gebaut. Durch die Arbeit in den neuen kollaborativen Arbeitsräumen erweitern sie ihre beruflichen Netzwerke, halten ihr Wissen auf dem neuesten Stand. Knapp 40% der Coworker geben auch an, höhere Einkommen zu erzielen. Was für die Coworker funktioniert, sollte daher erst recht für die Betreiber gelten. Gerade in den kleineren Spaces sind sie durch ihren Zweitjob nichts anderes als Coworker.

Mit einem Zweitjob lebt es sich besser, vor allem am Anfang

Diese Gründe stehen vermutlich sogar an erster Stelle, um sich für den Aufbau eines eigenen, kleinen Coworking Spaces zu entscheiden. Die Investitionen, die sie dabei tätigen, sind ungleich höher als die ihrer einfachen Mitglieder, jedoch auch ihre Möglichkeiten, den Space nach eigenen (Design-)Vorstellungen für ihr Unternehmen zu formen. Gerade in den kleinen Spaces – wie die Ergebnisse der ersten und zweiten weltweiten Coworking Befragung zeigen.

Man muss die Zahlen vor dem Hintergeund sehen, dass Coworking eine sehr junge Branche ist. Laut Deskmag sind 50% aller Spaces jünger als 12 Monate. Spannend ist für uns vor allem, dass sich hier eine Branche entwickelt, für die das gemeinsame Arbeiten vor der Gewinnoptimierung steht. So ist zum Beispiel in allen Spaces, in denen wir bisher waren, Kaffee, Getränke usw. eine absolute Vertrauenssache – man zahlt eben in die Kaffeekasse. Genau das macht auch den Reiz aus: Man vertraut sich und regelt nicht alles mit Verträgen und Überreglementierungen.

Man muss die Zahlen vor dem Hintergeund sehen, dass Coworking eine sehr junge Branche ist. Laut Deskmag sind 50% aller Spaces jünger als 12 Monate. Spannend ist für uns vor allem, dass sich hier eine Branche entwickelt, für die das gemeinsame Arbeiten vor der Gewinnoptimierung steht. So ist zum Beispiel in allen Spaces, in denen wir bisher waren, Kaffee, Getränke usw. eine absolute Vertrauenssache – man zahlt eben in die Kaffeekasse. Genau das macht auch den Reiz aus: Man vertraut sich und regelt nicht alles mit Verträgen und Überreglementierungen.

Mehr Info zur Studie und auch sonst viel Lesenswertes gibt es bei Deskmag.